咬み合わせの治療方法

全身を健康にする咬み合わせ治療

当院では、丸山咬合医療の理念に基づいた、全身を健康に導く咬み合わせ治療を行っています。咬み合わせとは「咬合形態」「下顎の位置」「咀嚼運動」の総称で、それらの異常を治す治療の総称が丸山咬合医療が考える「咬み合わせ治療」です。

診査・診断

咬み合わせ治療の基本は、マウスピース型の装置を装着して顎のズレを是正し、正しい位置を脳に覚えさせる治療です。

通常、顎口腔機能の異常はバイトプレーンやスプリントを使用して治療しますが、この装置では「咬み合わせ」を正常に戻せません。そこで、咬み合わせ治療専用のMFA装置を使用して顎のズレを是正します。

専用のMFA装置を使用

使用するMFA装置は、丸山剛郎大阪大学名誉教授が独自に開発したマウスピース型の装置です。取り外しできますが、顎の位置をしっかり固定させる必要があるので、装着時間をできるだけ長くするほど効果が現れやすくなります。

3ヶ月程度で顎のズレを是正

治療期間は個人差がありますが、通常はMFA装置を3ヶ月ぐらい装着すると顎位が是正されて安定した状態になり、下顎のズレが原因で生じる頭痛や肩こり、腰痛、イライラ、不眠などの不定愁訴の症状が解消します。早い方は1ヶ月程度で顎位が安定しますが、長い人は半年ぐらいかかる場合もあります。

下顎は、頭蓋骨にぶら下がっているだけなのでズレやすく、生活習慣によっては再びズレが生じる場合があります。治療後の新たなズレを防ぐために、1日5分程度装置をリテーナーとして使って顎の位置を保持します。

確かな技術力と厳しい眼で精度の高い装置をつくる

MFA装置は非常に精度が高く、例え100μでも誤差があると治療効果が得られなくなります。装置の製作は高い技術力が必要で、丸山咬合医療の理念と技術を正しく身に付けた歯科技工士でなければ製作できません。

当院では、トレーニングを積んだ歯科技工士が製作した後、院長が確認しさらに丸山先生のチェックを受けます。丸山先生のチェックは非常に厳しく、微妙な誤差さえ見分けるほどの厳しい目をお持ちです。装置の狂いを見つけたときは技工士が修正し、もう一度先生のチェックを受けます。この院長と丸山先生のダブルチェックがあるから、誤差のないMFA装置に仕上がるのです。

正確な診査・診断

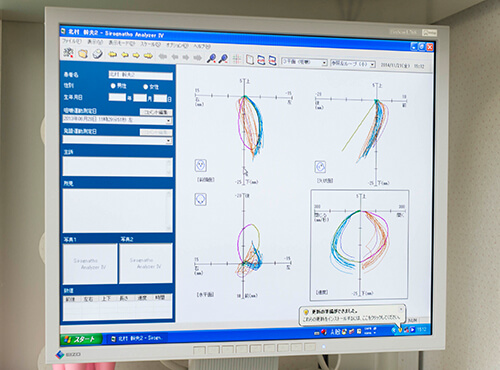

咬み合わせ治療は、主訴の原因を正確に知るために診査・診断が欠かせません。当院では、レントゲン写真や立位(正面・側面・背面)・顔(正面・側面)の写真、歯型の模型採取や、シロナソアナライザー装置で実際の咀嚼運動を調べます。こうした検査に加えて、視診や触診を行い総合的な診断を行います。

【顎機能診断装置】シロナソアナライザー

シロナソアナライザー装置は、咀嚼運動を解析する装置です。通常歯科医院では咬み合わせを調整するとき、赤い紙を咬んで歯をカチカチ・ギリギリ動かして確認します。この動きを「限界運動」といいます。しかし食物を食べる時には、このような顎の動きは一切しません。実際の食事のときには、限界運動ではなく咀嚼運動で食べているのです。

当院は咀嚼運動を正確に分析するためにシロナソアナライザーを導入して的確な診断を行っています。

丸山咬合医療で使われる用語の説明

| 丸山咬合医療 | 丸山咬合学に基づいて確立された歯科医療 |

|---|---|

| 丸山咬合学 | 臨床生理咬合と全身健康咬合という2つの咬合理論から成る学問です。その基本は進化人類学と大脳生理学があります |

| 咬み合わせ | 丸山咬合医療では、咬合形態・下顎のズレ・咀嚼運動(食べたときの下顎の運動)を総称して「咬み合わせ」と考えています |

| 咀嚼運動 | 食べるときの下顎の運動。動物も人間も特有の咀嚼パターンがあります |

| 咬み合わせ治療 | 咬み合わせを回復する治療の総称で「咬合形態の治療」「下顎のズレを是正する治療(MFA治療)」「咀嚼運動の治療」の3つがあります |

| MFA治療 | 下顎のズレを是正する治療のことで、咬み合わせ治療の基本ともいえる治療です |

| 咀嚼運動の治療 | 咀嚼運動を正常に戻す治療で、顎ズレ是正治療(MFA治療)で下顎の位置を是正した後に行います |

| 咬合形態の治療 | 治療内容は幅広く、歯の形の修正や補綴治療(クラウン・ブリッジ・入れ歯・インプラント)、歯列矯正治療まで含まれます |

| 咬合形態 | 歯の形、歯並び、上下の咬み合わせの総称です |

咬み合わせ治療のQ&A

ゴールは患者さんご本人の満足が基本です。何を希望されるかによって治療方針は異なります。咬み合わせ治療で顎のズレを是正したあとに歯並びを治すのが理想ですが、患者さんと相談した上で治療方針を決定します。

歯には、下顎の動きを固定させる役割りがあります。下顎は頭蓋骨とつながっていますが、筋肉でぶら下がっているだけなので不安定でズレやすく、上の歯と下の歯が咬み合わなければ固定できません。骨も大きく第二大臼歯まで揃ったときに初めて安定します。また、第一小臼歯にはストッパーとしての役割りがあり、顎が後方にズレるのを防ぎます。矯正治療で第一小臼歯を抜いてしまうとストッパーがなくなり、下顎を固定できなくなります。その結果、首の筋肉の緊張や頸椎の歪みが生じて頭痛や肩こりのような不定愁訴の症状が現れます。

もちろんあります。「よい歯並び=よい咬み合わせ」ではありません。次の3つの要素を満たしている状態を、よい咬み合わせといいます。

- 身体のバランスの取れた下顎の位置

- 上下の歯のよい咬み込み方(咀嚼運動を含む)

- よい歯並び

いずれか1つでも欠けると、よい咬み合わせになりません。咬み合わせが悪い場合は、咬み合わせ治療(下顎のズレの治療・咀嚼運動の治療・咬合形態の治療)で正常に戻します。

下顎がズレると、咬み合わせや咀嚼運動の異常や首のこりや全身の歪みなど、様々な不定愁訴の症状を引き起こします。二足歩行の人間にとって、顎はバランスを取るセンサーの役割りがあります。顎の位置がズレると首の筋肉の緊張や頚椎などに歪みが生じ、肩こりや腰痛、頭痛などが現れます。また、脳の血液の流れが悪くなり脳機能に悪い影響を与えます。

一般的には、食べるときに無意識に動かす下顎の運動のことを咀嚼運動といいます。牛や馬はエサを摂るとき、奥歯で擂り潰して食べるように、動物には種ごとに固有のパターンが決まっています。もちろん人間も同じで特有の咀嚼パターンがあります。左右のバランスが取れた咀嚼運動ができないと、顎関節症を始め全身に悪い影響を与えます。咀嚼運動を正常に戻すには、まず下顎のズレを是正する治療(MFA治療)で治してから、咀嚼運動の治療をすることが多いです。